Аналитики Восточного центра государственного планирования отчитались о выполнении нескольких масштабных научно-исследовательских работ (НИР) по госзаданию Минвостокразвития РФ. Тема одной из них – «Судостроительная отрасль Российской Федерации (возможности и ограничения развития)».

«Секторы судостроения и судоремонта стратегически важны для нашей страны: ее транспортная система, рыбопромысловое хозяйство, добыча и транспортировка энергоресурсов на шельфе напрямую зависят от наличия современного и надежного флота. При этом в создании высокотехнологичных судов задействованы также смежные отрасли – машиностроительная, электротехническая, приборостроительная, металлургическая и многие другие. Вот почему уровень судостроения отражает степень развития национальной экономики, ее конкурентоспособности, технологического потенциала и прогрессивности», – отметили в Востокгосплане.

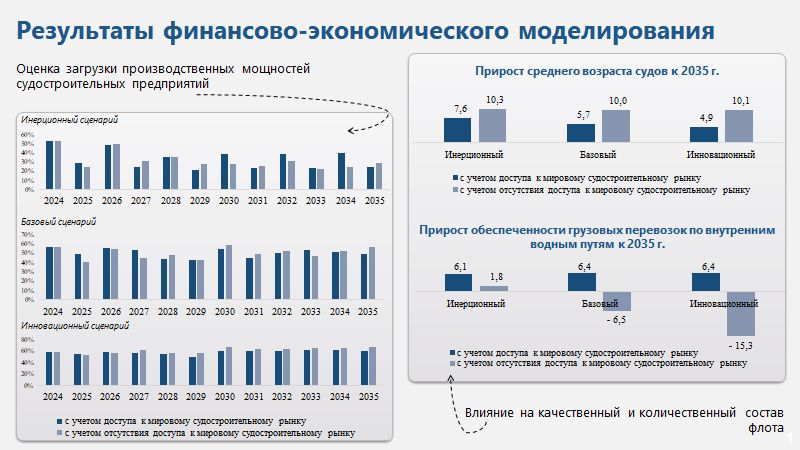

Целью исследования экспертов стала разработка финансово-экономической модели развития судостроения, судоремонта и смежных секторов. Она позволяет оценивать перспективы роста отрасли в условиях санкционного давления и стремления России к повышению своей экономической самостоятельности. И на практике может быть применена как основа для корректировки «Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года».

Модель является инструментом оценки:

- влияния доступа к мировому рынку судостроения на деятельность судостроительных предприятий в России;

- направлений развития производственных мощностей судостроительных предприятий;

- финансовых показателей судостроительных предприятий и отраслевых экономических показателей;

- спроса на доковый ремонт в рамках очередного освидетельствования морских судов.

Построена она на примере грузового флота (производственные мощности судостроительных предприятий ориентированы на внутренний рынок).

«Строительство грузовых судов в меньшей степени является экспортоориентированным направлением в судостроении. Это может быть определено опытом отечественных судостроителей, сформированном в большей части на базе внутреннего водного транспорта, являющегося специализированным для водных объектов России», – подчеркнули в Востокгосплане.

Результаты моделирования эксперты представили в рамках 3 сценариев (инерционного, базового, инновационного), предусматривающих различные ожидания относительно роста объемов экспортных и каботажных грузовых перевозок, грузовых перевозок по внутренним водным путям, а также темпов выбытия грузовых судов. Модель предполагает и возможность оценки потребности в осуществлении плановых ремонтов морских судов.

Помимо этого, аналитики Востокгосплана предложили факторный анализ себестоимости строительства судна с учетом институциональных и конъюнктурных аспектов.

«Мы проанализировали составляющие высокой себестоимости российского судостроения, изучили возможности снижения затрат на производство и эксплуатацию судов, а также факторы, воздействующие на развитие этих отраслей в условиях санкций. Наша разработка позволяет оценивать их влияние на динамику затрат судостроительных предприятий и в дальнейшем определять приоритетные направления для государственной поддержки», – объяснили специалисты.

Так, с помощью анализа можно предположить увеличение в два раза доли кредитной нагрузки в общей структуре затрат при условии сохранения кредитной ставки на текущем уровне до 2026 года.

«Данные прогноза указывают на необходимость существенной корректировки ситуации, связанной с увеличением кредитной нагрузки на судостроительные предприятия. Снижение влияния высокой кредитной ставки должно стать приоритетным направлением при формировании мер поддержки отрасли», – отметили эксперты.

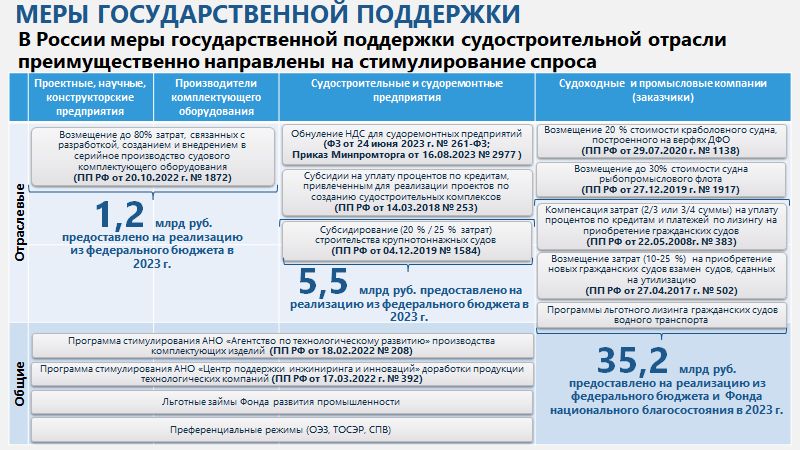

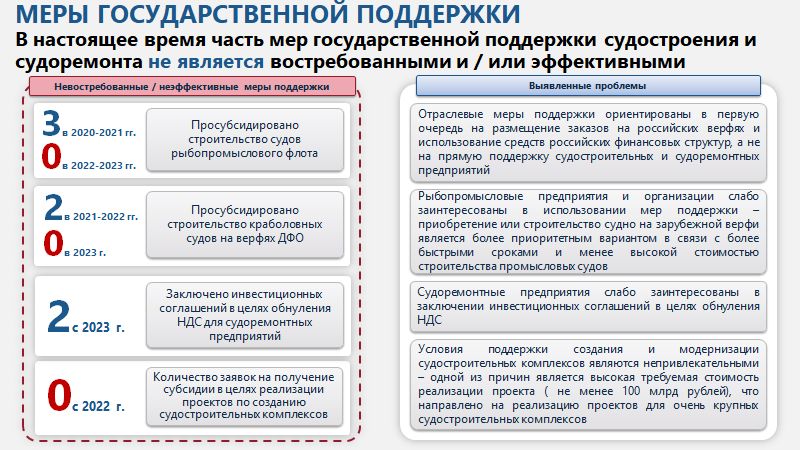

Кроме того, они оценили востребованность и эффективность существующих в РФ мер господдержки предприятий судостроительной и судоремонтной промышленности, сформулировав предложения по их совершенствованию.

«В первую очередь речь идет о корректировке и доработке уже действующих мер, – отметили аналитики. – В качестве примера можно привести субсидирование уплаты процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию судостроительных комплексов. Одной из причин невостребованности этой меры поддержки для потенциальных участников может являться высокая минимальная стоимость проекта – не менее 100 миллиардов рублей. Представители отрасли отмечали в ходе наших опросов, что данная мера поддержки направлена исключительно на реализацию проектов очень крупных судостроительных комплексов, но не средних и малых предприятий. Уменьшение порога минимальной стоимости проекта до уровня, доступного большему числу участников, могло бы привлечь больше заинтересованных сторон и повысить эффективность использования выделяемых средств».

Предлагается также расширить спектр поддерживаемых проектов – на модернизацию и реконструкцию существующих производств. Это также поможет увеличить число участников, так как многие средние и малые предприятия могут нуждаться именно в обновлении оборудования и технологий, а не в создании нового комплекса с нуля. Кроме того, считают аналитики, целесообразно рассмотреть распространение данной меры поддержки на судоремонтные предприятия.

Эксперты отмечают, что средний возраст современного грузового речного флота превышает 40 лет, в связи с чем существует необходимость его обновления. Стимул к такому обновлению дало бы, например, освобождение от уплаты от налога на имущество и льготное налогообложение на период сезонного простоя при условии среднего возраста флота судовладельца не более 30 лет.

Сформулированные предложения могут быть использованы в качестве альтернативы или дополнения к действующему комплексу мер государственной поддержки судостроения и судоремонта в Российской Федерации.