Совершенствование инфраструктуры в рыбацких поселках стало темой сессии «Развитие прибрежных территорий – новый вызов для рыбной отрасли» на ВЭФ-2025.

«Это действительно новый вызов, потому что сегодня мы говорим о комплексном развитии территории Дальнего Востока, не только о крупнейших агломерациях, но и о небольших населенных пунктах», – отметил модератор сессии, директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.

Прибрежные территории Дальнего Востока зачастую отличаются мононаправленностью и жизнь в них зависит от рыболовного промысла. В том числе – от добычи лососевых.

«Этот промысел играет ключевую роль в жизни обеспечения прибрежных поселков, населенных пунктов и других образований в этой агломерации», – рассказал статс-секретарь, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

В прибрежных населенных пунктах России проживает 140 тысяч человек, большинство – на Дальнем Востоке. При этом инфраструктура поселков истощена, оставляет желать лучшего. Чтобы привести ее в порядок, обеспечить развитие, требуются большие средства.

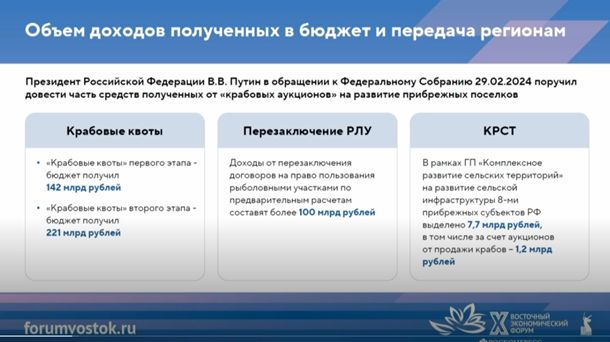

В феврале 2024 года, выступая с посланием к Федеральному Собранию, Президент России отметил, что федеральный бюджет получил от продажи квот на морепродукты существенные деньги и поручил правительству направить часть средств от крабовых торгов на развитие инфраструктуры сельских и прибрежных рыбацких поселений.

Кроме того, сегодня начат процесс перезаключение права на пользование свыше 2200 рыболовных лососевых участков на Дальнем Востоке.

Но из сотен миллиардов рублей, полученных в бюджет, на развитие сельской инфраструктуры прибережных регионов страны по программе комплексного развития сельских территорий было направлено всего 7,7 миллиарда рублей за три года.

«Прогнозируется выделение средств на строительство социальной инфраструктуры еще от 16 до 32 миллиардов рублей», – рассказал Антон Басанский, добавив, что данных средств явно недостаточно.

Ситуация осложняется уменьшением объема уловов лососевых. Если объем добычи продолжит падать, будут сокращаться рабочие места, закрываться береговые производства.

«Монообразующая экономика это не данность сегодняшнего дня. Это исторический вопрос. Мы понимаем, что в хронологии событий развития Камчатки рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия всегда имели ключевое значение. И нужно сказать, что рыбаки, при всей тяжести и сложности их труда, всегда были социально ответственными», – отметила заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая.

Она подчеркнула, что сегодня на уровне Президента страны приняты очень важные решения. В то же время должна быть комплексная программа, которая бы закрепила прибрежное рыболовство и рыбное производство в качестве основы развития регионов РФ, формирующих бюджет за счет промысловой отрасли.

По ее словам, для рыбаков есть ориентир – маяк. Для властей в принятии решения этим маяком должны быть сами рыбаки. И именно те рыбаки, которые прописаны на территории субъектов, живут здесь, строят суда и планируют развитие регионов.

«Дело еще и в том, что основная фундаментальная инфраструктура этих поселков, мосты, дороги, серьезные гидротехнические, транспортные, инженерные сооружения, создавались 70 лет назад. Они физически уже просто устарели. И, конечно, нет таких рыбаков, которые могли бы взять на себя строительство, например, дороги, – поддержала Ирину Яровую председатель Правительства Камчатского края Юлия Морозова. – Хотя у нас даже есть пример, когда Тымлатский рыбокомбинат построил целый водовод в поселке, где отродясь никогда канализации не было. Это был колоссальный вклад».

Тем не менее рыбаки, по ее словам, хотя и вкладываются в развитие поселков, но «не вытянут» инфраструктуру, здесь должно быть активное государственное участие и поддержка.

Она обратила внимание участников сессии на то, что программа комплексного развития сельских территорий подразумевает поддержку населенных пунктов, являющихся опорными для рыбной отрасли, но под условия отнесения к таким не подходит большинство камчатских поселков – «слишком малы и далеко находятся», а значит по формальным признакам не могут претендовать на средства.

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин отметил, что роль рыбного промысла в регионе исторически была велика. Но на рубеже веков эта роль была снижена и количество поселков уменьшилось, а оставшиеся пришли в упадок. Он подчеркнул важность разработки мастер-планов для прибрежных рыбацких поселков: создание достойных условий жизни и труда вдохнет жизнь в эти населенные пункты.

Однако главное для рыбака – ресурс. У малых предприятий доступ к объектам промысла ограничен. Их перерабатывающие мощности загружены на 30%, да и то в сезон. Малые предприятия не могут позволить себе приобрести квоты на вылов. Поэтому колымские рыбаки предлагают рассмотреть возможность разработки законодательного механизма доступа к квотируемым объектам малых предприятий на безаукционной основе.

«При этом, когда мы говорим о малых предприятиях, мы говорим о малых же квотах. Те объемы, о которых идет речь, мизерны по сравнению с теми объемами ОДУ (общего допустимого улова) , которые определяются для Дальнего Востока. Крупные предприятия-квотодержатели не почувствуют этих потерь», – сказал Андрей Таболин.

Кроме прочего, это обеспечит население поселков работой.

Пример социальной ответственности отраслевого бизнеса – ООО «Тымлатский рыбокомбинат» на Камчатке. Как рассказал заместитель генерального директора Максим Баранов, компания является одним из ведущих добывающих и перерабатывающих предприятий полуострова.

«Нашему предприятию 25 лет, за это время мы порядка 22 миллиардов рублей вложили в развитие бизнеса, в том числе находящегося на территории прибрежной поселка Тымлат в Карагинском районе. В том числе – строительство и модернизация трех рыбоперерабатывающих заводов, современное производство Омега-3 из дикого камчатского лосося. В момент проведения путины численность работников больше двух тысяч», – сказал Максим Баранов.

Компания занялась также оленеводством, сформировав оленеводческие звенья из местных жителей. Это еще 34 рабочих места. В 2022 году запустила современный завод по переработке оленины – плюс 54 рабочих места. Предприятие активно участвует в содержании поселка (бани, пекарни, ремонт школы, новогодние подарки, форма для школьников). Именно этот рыбокомбинат реализовал проект строительства системы холодного водоснабжения в поселке. Сумма инвестиций составила 280 миллионов рублей. Построила сельский дом культуры, вложив 230 миллионов. Сегодня ведет строительство детского сада. Еще один реализованный проект – ледовая арена «Вулкан», построенная по концессионному соглашению с правительством Камчатского края в Петропавловске-Камчатском. Компания участвует в программе по оздоровлению детей. Около 26 тысяч детей в крае весной и осенью бесплатно получают комплекс Омега-3.

«Для нас, как для рыбаков, должна быть уверенность в завтрашнем дне. Если есть эта уверенность, конечно, есть возможность вкладывать и развиваться дальше. Вкладывать в поселки, в производство, создавать рабочие места», – подчеркнул Максим Баранов.

Подводя итог сессии, ее модератор Михаил Кузнецов еще раз отметил важность долгосрочного сотрудничества государства и бизнеса в развитии рыбацких поселков, необходимость разработки комплексной программы, которая обеспечит государственную и корпоративную поддержку прибрежных территорий.

«И тогда у нас все получится, я уверен!», – заключил руководитель Востокгосплана.