Реализацию корпоративной демографической политики, поддержку рождаемости и многодетности сотрудников организаций обсудили в Благовещенске. Амурский корпоративный демографический форум-2025 объединил экспертов, лидеров бизнес-сообщества и руководителей государственных структур.

О том, какие демографические вызовы стоят перед Дальним Востоком, рассказала руководитель направления «Качество жизни и демографический потенциал» ФАНУ «Востокгосплан» Елена Ли.

«Чтобы изменить ситуацию, нужно понять, с чем мы имеем дело, где конкретно происходят потери демографического потенциала», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, сокращение населения, с которым столкнулся макрорегион, обусловлено как естественными, так и миграционными процессами. В 1990-е и 2000-е годы главную роль играл отток населения. Однако в 2024-м наблюдалась обратная ситуация: число прибывших превысило число выбывших.

«Это первый такой показатель за последнее время, не считая 2021 года, когда максимально проявился коронавирусный эффект», – отметила Елена Ли.

Суммарные потери населения за 2018–2023 годы показывают, что важным фактором является уменьшение числа женщин – нас настигло эхо 1990-х. Сокращение интенсивности рождений говорит о том, что отсутствует стимул к рождению детей.

Согласно прогнозам, если текущие тенденции сохранятся, численность жителей макрорегиона продолжит сокращаться. Возрастная структура населения в идеале должна напоминать пирамиду, в широком основании которой – молодое население. Однако на Дальнем Востоке она постепенно превращается в «елочку» с узким стволом. Это означает, что в будущем округ будет испытывать дефицит кадров.

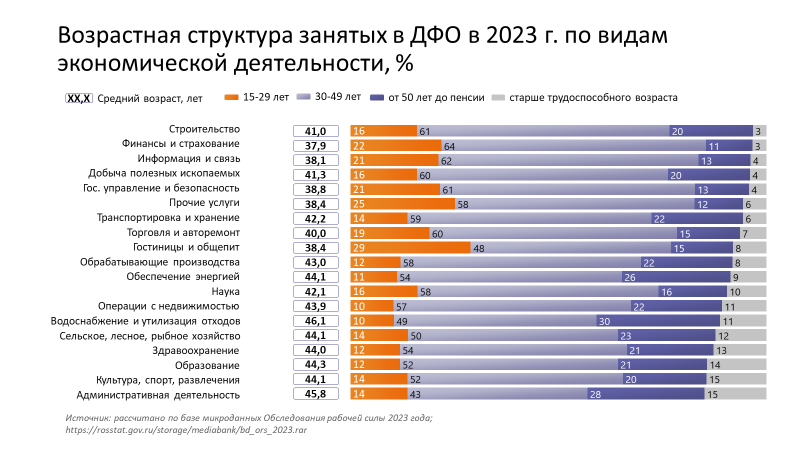

По словам Елены Ли, возрастная структура занятых на Дальнем Востоке свидетельствует о значительных кадровых проблемах в социальной сфере. В культуре и спорте доля занятых в возрасте старше трудоспособного составляет 15%, в образовании – 14, в здравоохранении – 13. Также высока доля работающих пенсионеров в административной деятельности (15%). Средний возраст занятых в данных отраслях превышает 44 года и с каждым годом увеличивается.

Данные 2024 года будут актуализированы чуть позже, но, по словам специалистов, уже сейчас можно сделать вывод о сохраняющемся тренде.

«Каждый пятый педагог, врач и работник культуры находятся в предпенсионном возрасте, следовательно с учётом права на досрочную пенсию минимум треть социальной сферы функционирует за счёт пенсионеров и остро нуждается в обновлении кадров», – сказала аналитик Востокгосплана.

По ее словам, если не произойдет перехода к роботизированным технологиям, через 15 лет дефицит кадров станет еще более выраженным.

Для улучшения ситуации необходимо комплексное решение, включающее экономические, социальные и технологические меры. По словам эксперта, нужно кардинально изменить профессиональную подготовку кадров.

«Все направления подготовки специалистов должны приобрести приставку «IT», предполагающую широкое использование цифровых технологий. Кроме того, будущее дальневосточного трудодефицитного рынка – за совмещением образовательных программ высшего образования с дополнительными модулями среднего профессионального. Это позволит обеспечить большее соответствие предложения спросу на труд и увеличить продолжительность эффективной трудовой деятельности, – отметила Елена Ли. – Наши исследования показали, что на Дальнем Востоке среди людей от 22 лет и старше, окончивших вузы и ссузы, доля занятых в экономике значительно выше по сравнению с их сверстниками, не имеющими профессионального образования. В частности, уровень занятости дальневосточников с ВПО достиг 80% (в РФ – 79), СПО – 69% (в РФ – 66). Доля занятых среди тех, кто не имеет профессионального образования, составляет 54% (в РФ – 48)».

Организации могут включиться в развитие этих направлений с помощью реализации образовательных программ для работников или членов их семей (например, курсы повышения квалификации, предоставление образовательных займов и т.д.).

В числе других мер эксперт называет разработку корпоративных концепций здоровьесберегающего потребления и образа жизни, программ дополнительного страхования, психологической помощи работникам, повышения физической активности в рабочее и нерабочее время, реализации творческого потенциала сотрудников.