Малые города, с их уникальными особенностями и значительным потенциалом, могут стать настоящими центрами притяжения и драйверами территориального развития. Об этом говорили на панельной дискуссии в рамках XIII Всероссийской студенческой конференции «Менеджмент Будущего», прошедшей в Санкт-Петербурге.

Как создаются стратегии роста дальневосточных и арктических городов, студентам рассказала руководитель направления «Цифровая трансформация и устойчивое развитие» ФАНУ «Востокгосплан» Мария Никишова.

«В этом году Востокгосплан занимается актуализацией стратегии развития Арктической зоны РФ и участвует в разработке новой стратегии Дальнего Востока. Особое внимание мы уделяем развитию городов в этих макрорегионах и их мастер-планам, – объяснила эксперт. – В основном такие населенные пункты расположены на территории с суровыми климатическими условиями, а некоторые – и в зоне многолетней мерзлоты. Ограниченные бюджеты, удаленность и низкая транспортная доступность, например, топливо в некоторые населенные пункты Якутии везут до 2 лет разными видами транспорта, – осложняют их развитие».

Она подчеркнула, что создание стратегии развития начинается с поиска актуальной миссии города.

«Можно выделить пять важных факторов в разработке мастер-плана. В первую очередь определяемся со смыслом существования населенного пункта. Может, это город военных? Или туристический центр? А может, экономический или транспортный хаб? Нужно сфокусироваться и понять, где находятся зоны роста или стабильности. При этом вектор развития можно перенаправлять», – отметила Мария Никишова.

По ее словам, ярким примером выбора принципиально нового вектора стал город Свободный в Амурской области.

«Когда-то это был населенный пункт с очень сложной судьбой, связанной с системой БАМлага. Сегодня он становится перспективным местом для высококвалифицированных специалистов. Это произошло благодаря масштабным инвестициям СИБУРа в строительство Амурского газохимического комплекса и Газпрома в создание Амурского газоперерабатывающего завода. В то же время здесь должна развиваться (и развивается!) сервисная экономика – а иначе эти специалисты попросту уедут», – акцентировала эксперт.

Она привела примеры работы с мастер-планами территорий. Например, в процессе активной «пересборки» находятся миссия и смысл существования Воркуты – к 2040 году здесь завершаются угольные проекты. Поэтому формируется новый план развития территории в связке с сегодняшней ситуацией, имеющимися ограничениями и планирующимися бюджетами.

Второй фактор: если не удается найти новые точки роста (зачастую малые города отличаются моноэкономикой), оптимизируем те, которые есть. Ищем баланс с помощью сервисной экономики, креативных индустрий, IT – всего, что повысит качество жизни людей и создаст структуру занятости для членов семей сотрудников градообразующих предприятий.

Так, при мастер-планировании поселка Баренцбург на Шпицбергене (норвежский архипелаг, где Россия имеет право вести хозяйственную деятельность) экономисты сделали упор на таких точках роста, как туризм и научное сотрудничество с активизацией сервисной составляющей. Кроме того, в этом отдаленном населенном пункте первична тема транспортной доступности.

«Уже после разработки мастер-плана в Баренцбурге впервые появился пункт выдачи Wildberries, что свидетельствует о развитии и логистических связей, и той самой сервисной экономики», – отметила Мария Никишова.

Третий фактор: пользуемся господдержкой. Как подчеркнула эксперт Востокгосплана, в условиях ограниченности ресурсов и необходимости привлечения средств из внебюджетных источников важно помнить об имеющихся возможностях. Например, о льготах территорий преференциальных режимов (ТОР, СПВ и т. д.), об участии в отраслевых программах, национальных проектах. В дальневосточных городах за 2 года уже реализовано 165 мероприятий мастер-планов – это хороший показатель вовлеченности и государства, и бизнеса.

Четвертый фактор. Учитываем мнение горожан. Население – главный бенефициар мастер-планирования, поэтому должно участвовать в нем, начиная с момента создания образа будущего для города.

В подтверждение тезиса эксперт Востокгосплана привела показательный пример, когда строительство современного квартала для сотрудников нового предприятия привело к социальному напряжению из-за забора, отделившего эту территорию от остального города. При этом для самого предприятия недовольство жителей оказалось неожиданным.

«Решение было простым – убрать забор. Но искали это решение довольно долго, а нужно было всего-то спросить горожан», – отметила эксперт.

Важным подспорьем в развитии малых городов становятся цифровые инструменты. И это – пятый фактор, отлично работающий и на федеральном, и на муниципальном уровнях.

«Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ФАНУ «Востокгосплан» используют информационную систему мониторинга реализации мастер-планов. В ней виден статус каждого объекта с любыми отклонениями от сроков исполнения (и их причинами), что позволяет оперативно решать проблемы», – рассказала Мария Никишова.

А, например, малобюджетным цифровым решением для города может стать порядок обращений через каналы в мессенджерах, при котором чиновники несут личную ответственность за быстрый и деятельный отклик на проблемы горожан.

«Такая система работает, скажем, в Благовещенске. И это помогло значительно повысить качество управления», – заключила эксперт Востокгосплана.

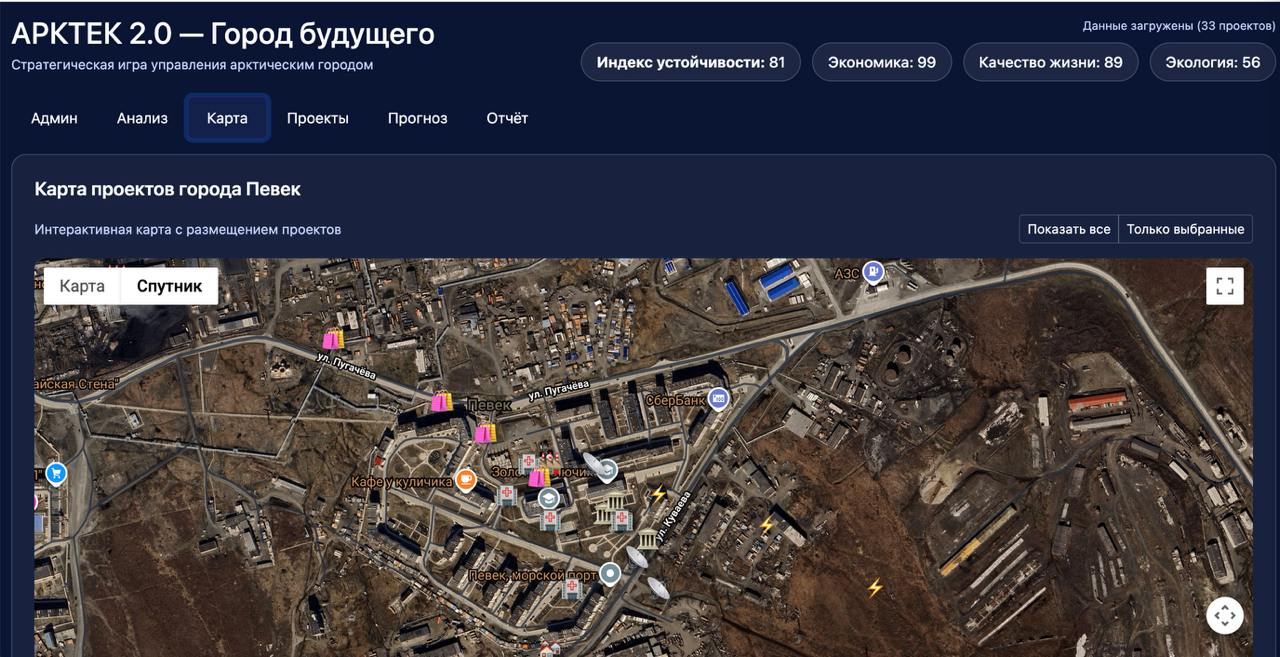

В том, что современное городское планирование – синтез экономического анализа, использования технологий и внимательного отношения к потребностям людей, участники конференции убедились на практическом воркшопе «Моделирование арктического города». Провели его директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов, Мария Никишова и ведущий финансовый аналитик организации Андрей Жуков.

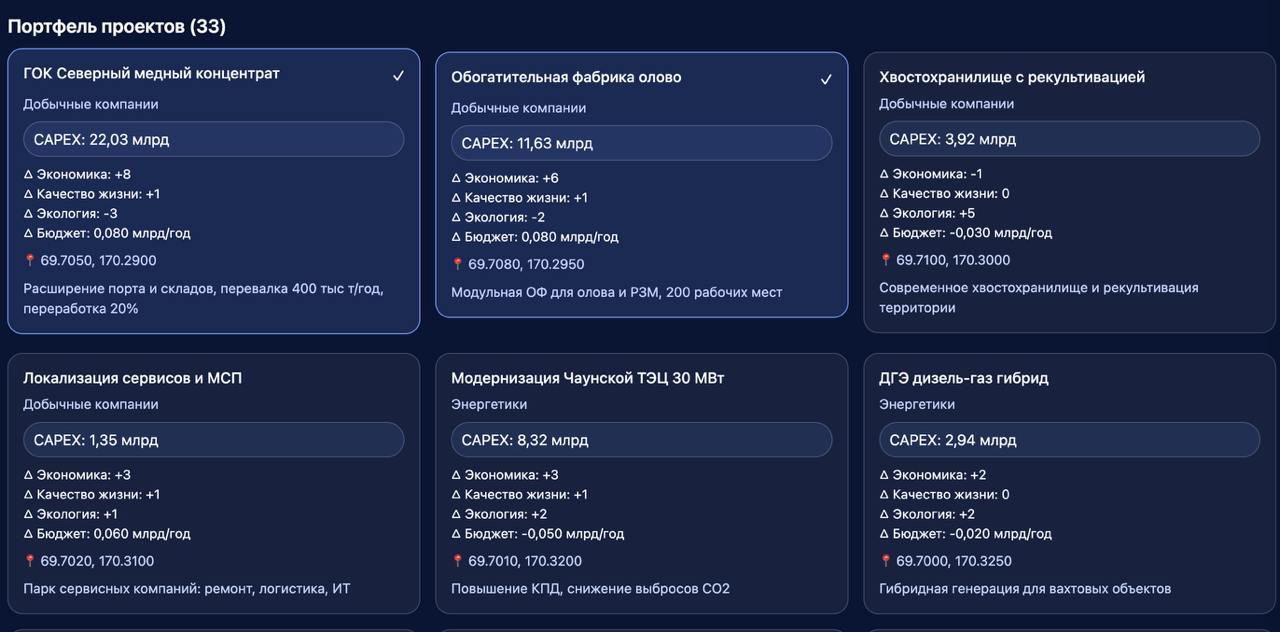

Эта деловая игра – разработка Востокгосплана, командное симуляционное задание, в котором участники совместно проектируют и развивают город, расположенный на удаленной территории в Арктике, учитывая климатические вызовы, ограниченные ресурсы, технологические и экономические факторы.

Город при этом – самый настоящий (Певек), с его климатическими, экономическими и экологическими особенностями, а также действующими предприятиями.

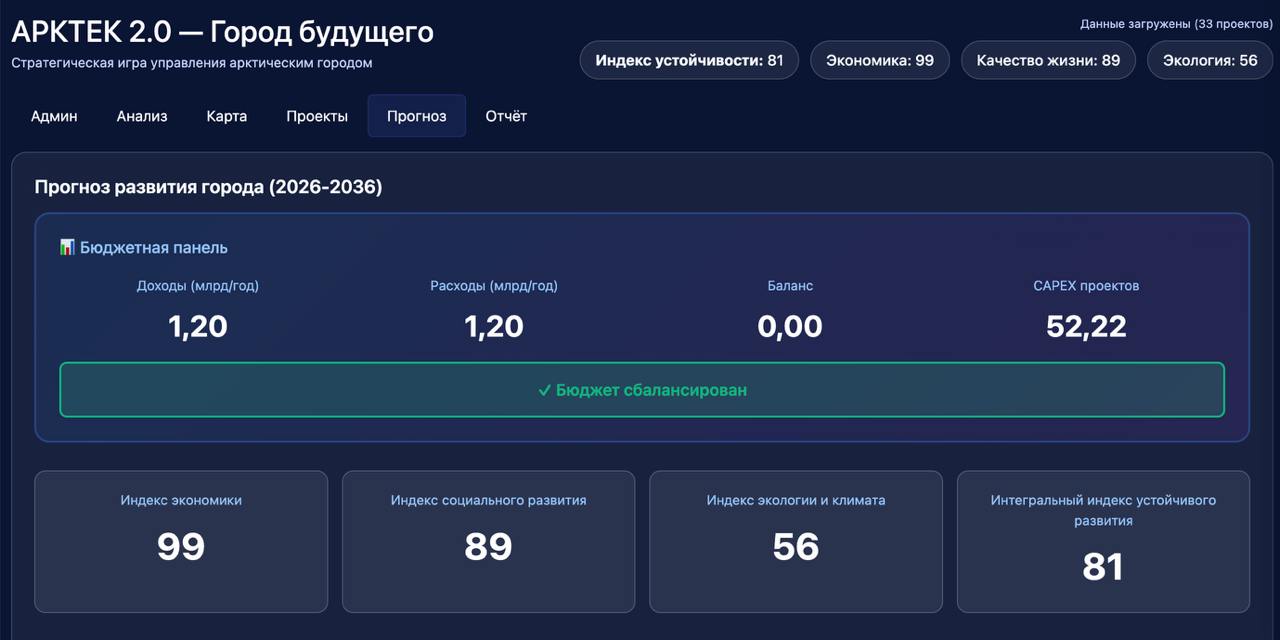

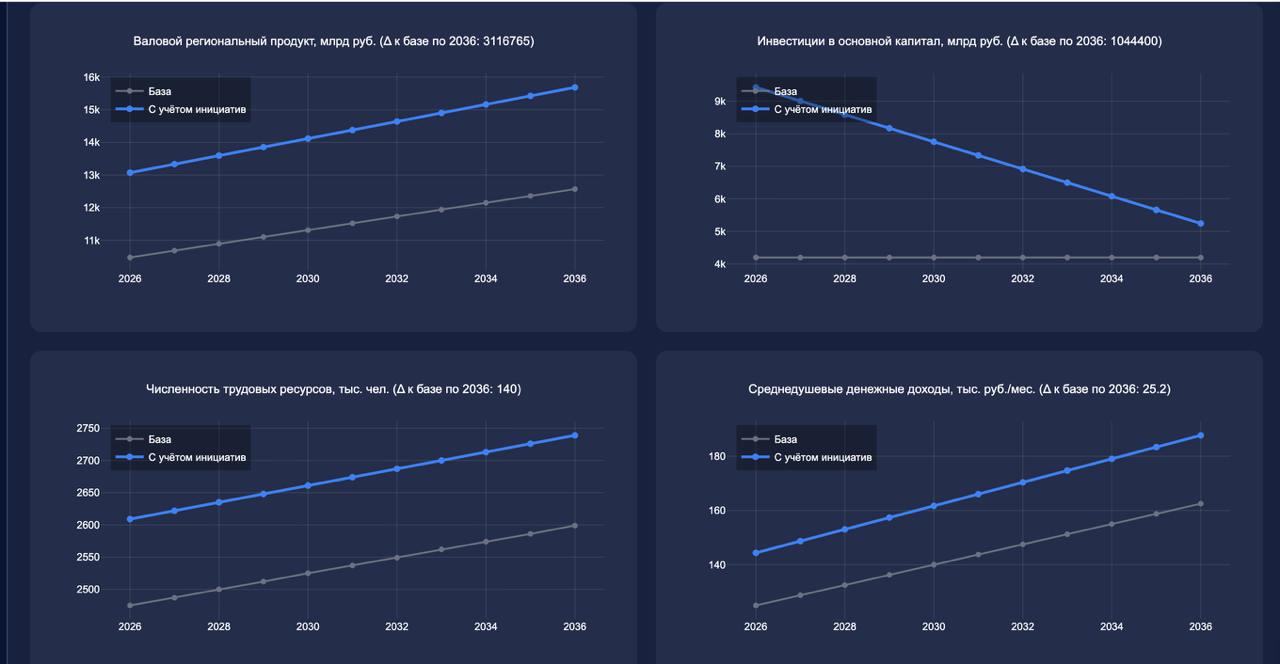

«Цель игры – совместно в группах разработать и защитить план развития Певека до 2035 года. Необходимо, чтобы совокупный бюджет города оставался сбалансированным, а общий объем капитальных затрат не превысил 50 миллиардов рублей за весь период планирования», – объяснила Мария Никишова.

При этом каждая группа представляла определенную часть стейкхолдеров, лоббировала свои интересы и жестко защищала их и свою долю в общем бюджете развития.

«Игра продемонстрировала, как меняются экономические и социальные показатели населенного пункта в зависимости от вложения средств в ту или иную отрасль, – рассказала Мария Никишова. – Студентам такая модель работы очень понравилась своей наглядностью. Они смогли в игровом формате увидеть, как управляется город, какие решения требуется принимать на федеральном, региональном, городском и муниципальном уровнях. Поняли, как происходит взаимодействие с бизнесом и экоактивистами, а также получили возможность проработать проекты развития и сформировать настоящий комфортный город будущего».