К 2030 году Россия должна занять по меньшей мере 25 позицию (поднявшись с сегодняшней 43-й) в мировом рейтинге по плотности роботизации. То есть предполагается, что через пять лет в стране будет внедрено 145 роботов на 10 тысяч человек. Таковы основные прогнозные показатели национального проекта «Средства производства и автоматизации». Какова плотность роботизации в ДФО по сравнению с остальными округами? С вызовами и возможностями развития робототехники на Дальнем Востоке участников деловой программы международного чемпионата по робототехнике – «Сахалин 6.0» познакомил административный директор ФАНУ «Востокгосплан» Виталий Кубичек.

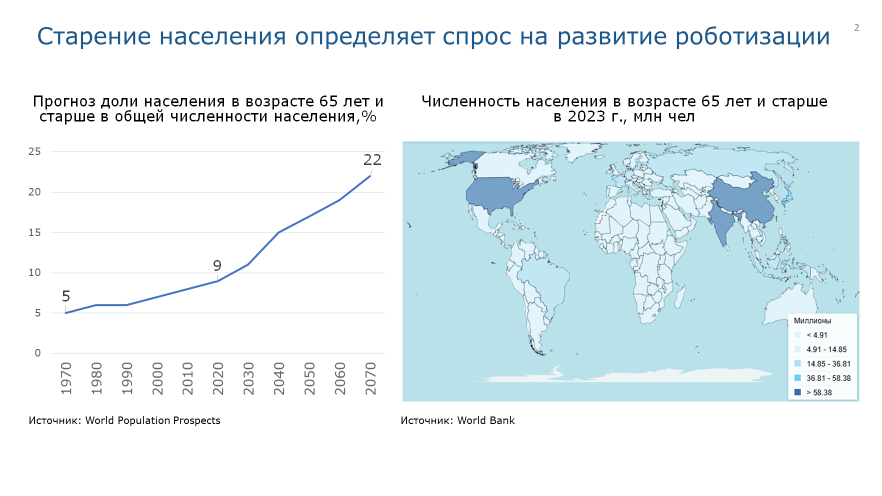

«Чем определяется сегодняшний спрос на развитие роботизации в мире, ее бум, который мы наблюдаем? Старением населения. По оценкам ООН, за последние 50 лет доля населения в возрасте 65+ выросла в два раза. А к 2070 году старше 65-ти будет практически каждый пятый житель планеты. То есть сегмент трудоспособного населения сокращается. Это значит, что необходимо найти альтернативные трудовые ресурсы. Заменить людей на работе как раз могут роботы», – отметил Виталий Кубичек.

Как предполагают ученые, к 2030 году кадровый дефицит в мире составит 85 миллионов человек. В том числе на Дальнем Востоке – 80 тысяч. Безусловно, на несколько порядков меньше, чем в мире, но эту потребность надо будет чем-то закрывать.

«В среднем по стране у нас всего 19 роботов на каждые 10 тысяч работников. Для сравнения: среднемировое значение – 162. У стран-лидеров, таких как Республика Корея, на каждые 10 тысяч работников – 1012 роботов, – продолжил эксперт Востокгосплана. – Разрыв колоссальный. То есть мы понимаем, что путь к 25 месту в рейтинге будет непростым. Но проходить его надо и семимильными шагами».

По словам Виталия Кубичека, если в России сегодня насчитывается 15 тысяч промышленных и логистических роботов, то в Дальневосточном федеральном округе – всего 93 (или 0,6% общего количества роботов в стране). На каждые 10 тысяч рабочих мест в макрорегионе приходится лишь один робот.

«При низкой численности населения макрорегиона, при приоритете развития Дальнего Востока, показатели роботизации у нас одни из самых низких в России. При этом основным драйвером роста производительности труда сегодня является именно роботизация. Предприятия, которые внедрили ее элементы на своих производствах, отмечают, что рабочий цикл сократился в 2,5 раза. Простои уменьшились на 30%. В совокупности это дало рост производительности труда в 2,5 раза. Эффект значительный», – сказал административный директор Востокгосплана.

Он акцентировал внимание на том, что существует ряд ограничений, которые характерны для всей страны, но на Дальнем Востоке усугубляются в силу специфики территории. Во-первых, к таким ограничениям относится низкий потенциал для роботизации традиционных отраслей экономики (например, добывающих). Проще говоря, предприятия не понимают, зачем им нужны роботы, на какие производственные участки их внедрять и что это даст. Во-вторых, высокая стоимость и ограниченный ассортимент компонентной базы.

«В Российской Федерации роботы пока практически не производятся. А то, что производится, это по большей части штучный товар, и отсутствие масштабирования, серийности значительно повышает его стоимость. Высокозатратно не только производство роботов, но и их внедрение. Те предприятия, которые сегодня роботизируют свои производственные участки, не покупают один манипулятор, они приобретают услугу в комплексе. И вот по их оценкам, затраты на установку, программирование, пусконаладку доходят до 50% стоимости всего проекта», – подчеркнул Виталий Кубичек.

Еще один вызов – дефицит квалифицированных кадров. Рабочих рук не хватает как на производстве роботов, так и на предприятиях, где эти системы нужно настраивать, а потом с ними работать. В вузах только начинают запускать эти специальности. На Дальнем Востоке таких специалистов практически не готовят. Даже предприятия, ведущие добычу ресурсов на шельфе, пока обучают своих работников только за рубежом: их донная робототехника такого уровня и такой стоимости, что одно неправильное действие при обслуживании и ремонте может дорого обойтись.

Недостаточный уровень развития институциональной инфраструктуры – следующая проблема. Речь идет в том числе об организациях, которые смогут проанализировать весь производственный процесс, выявить подходящие под роботизацию участки, предложить стандартизированную технологию и дать варианты ее адаптации под то или иное производство. Что-то наподобие центра «Мой бизнес», осуществляющего поддержку малого предпринимательства. В формате «одного окна» там должны рассказывать о мерах господдержки, обучать, консультировать, проводить тренинги. Сегодня этих институтов практически нет, а потребность в них велика. К 2030 году в стране должны появиться 24 Центра по роботизации, пока их только два, причем за Уралом нет вообще.

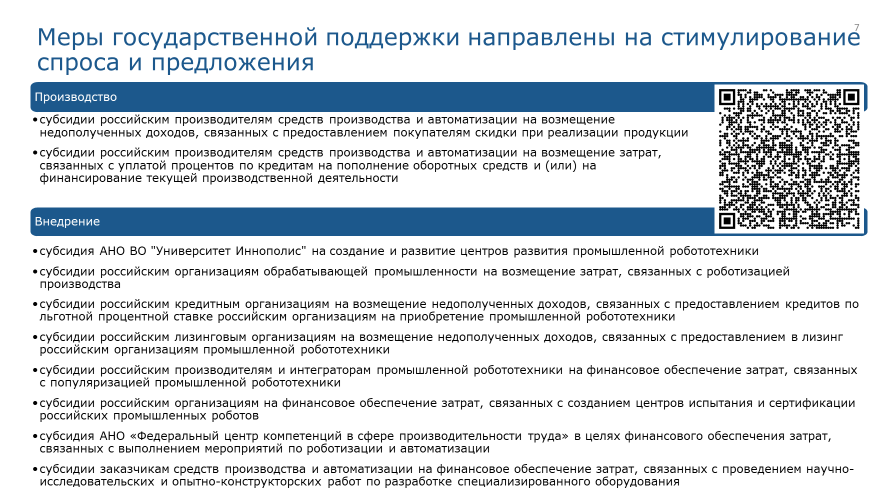

К числу проблем можно отнести и сложности привлечения заемного финансирования. При этом существует большое количество программ по поддержке промышленной робототехники, о которых далеко не все знают. Одна из аналитических компаний проводила опрос предприятий, оказалось, что 77% респондентов, внедрявших роботизацию, вообще не слышали о мерах поддержки. И большинство берет обычные кредиты для предприятий. А в сложившейся конъюнктуре рынка высокая процентная ставка делает заемное финансирование малодоступным.

«Поэтому послабления со стороны финансово-кредитной системы нужны, именно под цели роботизации. Но популяризация мер поддержки тоже требуется, вместе с формированием специализированных институтов, которые будут помогать предприятиям запускать эти меры поддержки», – отметил эксперт Востокгосплана.

Большинство мер поддержки отрасли появились в 2024-2025 годах. Поэтому оценить их эффективность пока нельзя. Но уже через какое-то время ее можно будет проанализировать. Основной акцент сделан на поддержку спроса. И, кстати, буквально на днях, 24 апреля, Минпромторг запустил субсидию для производителей и интеграторов по компенсации части расходов (до 50%) на конгрессно-выставочную деятельность, рекламно-информационные мероприятия, как раз ту самую популяризацию. С 4 февраля работает субсидия на приобретение роботов – до 20% затрат. В случае покупки продукции отечественного производства льгота будет больше. Так, по оценкам того же Минпромторга, предприятия, приобретающие российских роботов, могут компенсировать до 90% своих затрат.

Меры разнонаправленны. Минпромторг работает не только с крупными компаниями, но и с малым бизнесом, который может через корпорацию МСП получить гранты по 3 миллиарда рублей. Есть льготное кредитование (на срок до пяти лет и по ставке до пяти процентов годовых), есть субсидии производителю для предоставления скидки при приобретении робота (до 50% стоимости государство вернет), есть компенсация до 70% затрат на НИОКР (до 90%, если речь идет о производстве электроники, «начинки» для роботов), есть многое другое. В целом на весь нацпроект предусмотрено 350 миллиардов рублей.

«Вернемся к Дальнему Востоку. Он в силу своей специфики имеет не только ограничения, но и уникальные возможности для роботизации. Почему? Сказывается близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Скорее всего, на первом этапе будут открываться совместные предприятия. Международная кооперация может нам помочь сделать первые шаги на непростом пути к роботизации. Второе преимущество – развитие системы преференциальных режимов. Третье – наличие потенциала роста научно-технической базы дальневосточных вузов», – продолжил Виталий Кубичек.

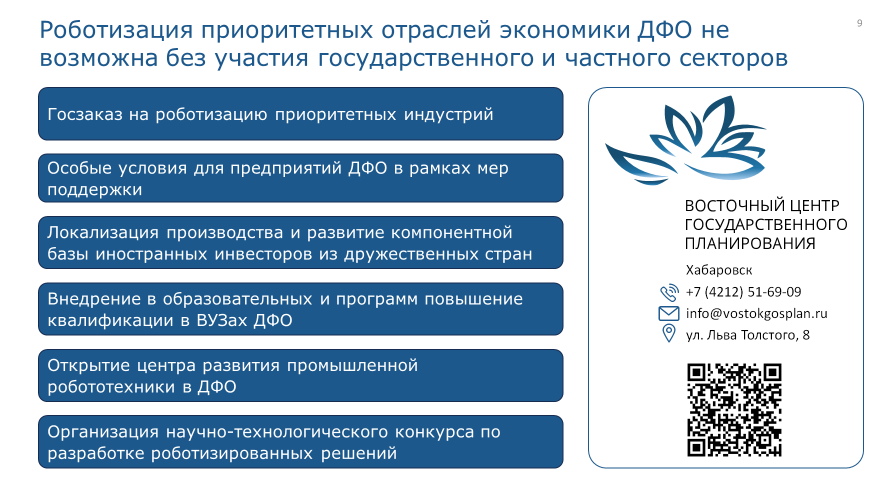

По его словам, роботизация приоритетных отраслей экономики ДФО сегодня невозможна без комплексного взаимодействия государства и бизнеса. Одно государство не сможет полностью закрыть эту потребность, но и бизнесу нужна помощь, в том числе и финансовая. Поэтому только в тесном сотрудничестве удастся решить эту сложную задачу.

«Мы ожидаем от государства формирования заказа на роботизацию приоритетных индустрий, – сказал административный директор Востокгосплана. – Нужно обозначить, в каких отраслях следует развивать ее в первую очередь. Необходимы также особые условия для предприятий Дальневосточного федерального округа в рамках действующих мер поддержки. Сегодня во всех госпрограммах есть дальневосточный раздел, что-то подобное мы предлагаем предусмотреть и здесь. Может быть, надо сделать чуть ниже порог для предприятий, участвующих в конкурсном отборе на получение субсидии».

Еще одно предложение экспертов в рамках развития отрасли касается локализации производства и развития компонентной базы инвесторов из дружественных стран. Требуется также внедрение образовательных программ и программы повышения квалификации в дальневосточных вузах.

«Это два неразрывных процесса, которые должны идти бок о бок. Одно дело – увеличить объемы производства, реализации и внедрения роботов, но ведь еще нужны и люди, которые будут всем этим заниматься, – подчеркнул Виталий Кубичек. – В идеале, конечно, готовить специалистов здесь, на Дальнем Востоке. И они должны уже с первых курсов проходить практику на этих предприятиях».

Он остановился также на создании центра развития промышленной робототехники:

«Уверен, что в первую очередь он должен появиться в ДФО. Если Дальний Восток хочет выступить пилотной площадкой, то и такой центр может стать институтом развития. Он будет в том числе помогать проводить аудиты, получать меры поддержки и так далее. И еще одно направление – организация научно-технологического конкурса на разработку роботизированных решений для промышленных предприятий. Такой конкурс может быть проведен по аналогии с АркТеком, объединившим науку и бизнес для развития Арктики. Бизнес будет ставить задачи ученым и инновационным предприятиям».

Кстати

Инициативы, представленные в рамках деловой программы Международного чемпионата по робототехнике – Сахалин 6.0, будут более детально изучены при разработке дорожной карты по роботизации предприятий обрабатывающей промышленности Дальнего Востока.