Мы продолжаем рассказывать о масштабных научно-исследовательских работах (НИР), которые аналитики Восточного центра государственного планирования выполнили в 2024 году по госзаданию Минвостокразвития РФ. Одна из них – «Устойчивость (резилиентность) социально-экономических систем Дальневосточного макрорегиона в условиях внешних шоков: территориальный аспект».

О приоритетах и концепциях

Приток инвестиций в макрорегион, развитие инфраструктуры, реализация проектов в сырьевом секторе экономики, увеличение объемов промышленного производства, с одной стороны, способствуют обеспечению экономического роста и увеличению доходов населения, с другой, приводят к повышению антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. Нерациональное использование ресурсов, рост отходов производства и потребления, влияние эпидемиологических факторов, изменение климатических условий, деградация природных экосистем в итоге негативно отражаются на качестве жизни местного населения.

Следствием может стать переезд людей в более благополучные места и запустение отдельных территорий (что угрожает национальной безопасности страны). Кроме того, уменьшение численности жителей приводит к росту удельных бюджетных расходов, связанных с необходимостью поддержания жизнеобеспечения малочисленных населенных пунктов.

Поэтому сегодня все чаще говорится о необходимости перехода на более качественный уровень управления – от приоритета «экономического роста» к реализации концепции устойчивого развития, которая не только учитывает количественное изменение экономических, социальных и экологических параметров, но и устанавливает взаимосвязь между ними. Только такой подход позволит достичь баланса между экономическими интересами и экологическим благополучием.

Основной вектор стратегического развития региона, как правило, определен в его Стратегии социально-экономического развития. При разработке этого документа целесообразно учитывать принципы устойчивого развития и динамичность внешней среды. Это становится особенно актуальным с утверждением новой Стратегии пространственного развития Российской Федерации, которая предусматривает обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития страны.

Присмотреться к муниципалитетам

«Особенность нашего исследования заключается в том, что в нем дана оценка устойчивого развития территориальных систем – в том числе на муниципальном уровне, – говорит руководитель отдела исследования социально-экономических процессов, кандидат экономических наук Александра Кисленок. – Можно сказать, мы «спустились» на муниципальный уровень, который анализируют редко».

При этом, отмечает она, все параметры (запасы ресурсов, доходы, рабочая сила и так далее) формируются на конкретной территории. Именно там локализованы предприятия. Распределение ресурсов – земельных, лесных, минерально-сырьевых и водно-биологических – также имеет территориальную привязку. Уголь и золото где-то залегают, рыба где-то обитает, лес где-то растет, люди где-то живут. Не просто в крае или области, а в конкретном месте. В муниципальном образовании.

Движение капиталов

«В мировой практике оценка устойчивого развития осуществляется на основе расчета отдельных компонентов богатства территории (ее капитала). Но при этом существенным ограничением применения данного подхода является возможность расчета только для стран. Перед нами стояла задача адаптировать его для использования на региональном и муниципальном уровнях», – рассказывает Александра Кисленок.

Таким образом, предлагаемый подход к оценке устойчивого развития основан на определении территориального богатства и оценке динамики его изменения. Это богатство можно оценить как сумму капиталов: природного, человеческого и созданного.

Природный капитал учитывает ресурсы – водно-биологические, минерально-сырьевые, топливно-энергетические, лесные (древесные), земельные. Конечно, с известной долей допущений – так, в данном исследовании эксперты не подсчитывали, например, рекреационный ресурс или возобновляемую энергию.

«Кроме того, в расчете учитывались только «экономически доступные» ресурсы, изъятие которых возможно и экономически выгодно в текущий момент времени. Завтра могут появиться более совершенные технологии, и те ресурсы, добыча которых сегодня была нерентабельна, станут доступными, изменится и величина природного капитала. Это позволило не завышать полученный результат и не искажать вклад муниципальных образований в формирование природного капитала региона, – отмечает Александра Кисленок. – Например, запасы угля и газа на Камчатке сегодня далеко не везде можно расценивать как природный капитал: настолько сложно подчас до них добраться и тем более сложно разрабатывать».

Не менее важно и то, за счет чего данное богатство будет расти. Добывая золото, можно перекопать нерестовую речку, поставив крест на подходах рыбы в будущем. Причем рыба в отличие от золота – возобновляемый ресурс. Создав условия для его воспроизводства, доход можно получать бесконечно долго.

В свою очередь, при расчете человеческого капитала учитывались доходы населения, численность рабочей силы, прожиточный минимум. Как отмечают в Востокгосплане, при первоначальном определении человеческого капитала в дальневосточных субъектах оказалось, что величина этого компонента по отдельным муниципальным образованиям занижена из-за существенной доли неформальной занятости населения. Ученые скорректировали это ограничение применением соответствующего коэффициента, учитывающего долю занятых в неформальном секторе экономики.

В составе созданного капитала рассматриваются основные фонды, то есть произведенные и/или построенные активы.

Минимальным критерием устойчивого развития является рост совокупного капитала территории. Но при этом необходимо понимать за счет каких компонентов он будет обеспечен.

«Если мы тратим, например, природный капитал, у нас должен расти либо человеческий, либо созданный. То, что получено от добычи ресурсов, нельзя просто проедать. Деньги нужно инвестировать в инфраструктуру, развитие качественного человеческого капитала. Это и есть минимальный критерий устойчивого развития, – продолжает Александра Кисленок. – Но анализ территориального богатства пилотных субъектов (Камчатского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области) показал, что не во всех региональных системах социально-экономическое развитие соответствует минимальным критериям устойчивого развития. Например, в Еврейской автономной области величина совокупного капитала за исследуемый период (с 2018 по 2022 годы) сократилась».

Система в шоке

Существенное влияние на величину капитала территорий оказало воздействие внешних шоков. Исследование динамики регионального богатства пилотных территорий выявило негативные тенденции в 2020 и 2022 годах, обусловленные в том числе пандемией коронавирусной инфекции и усилением санкционного давления.

Причем применительно к территории Дальнего Востока шок, вызванный усилением санкционного давления со стороны западных стран, имеет двоякое влияние на социально-экономическое развитие макрорегиона. С одной стороны, это открывает новые возможности и потенциал для наращивания внешнеторгового оборота с дружественными странами АТР в рамках обозначенного на национальном уровне вектора государственной политики «разворот на Восток». С другой – санкции оказывают негативное влияние на условия экономической деятельности, в первую очередь, в секторах, характеризующихся высокой зависимостью от зарубежных партнеров.

Чувствительность к шокам территориальных систем как на региональном, так и на муниципальном уровнях существенно различается.

В рамках НИР эксперты ФАНУ «Востокгосплан»:

- разработали методику оценки резилиентности, которая может использоваться органами власти в качестве дополнительного инструмента при определении векторов стратегического развития территориальных систем;

- предложили группировку территориальных систем в зависимости от уровня их устойчивости к проявлению внешних шоков;

- определили основные направления для выработки мер государственной политики.

«Наш анализ показал, что в 2020 и в 2022 годах шокоустойчивость экономики дальневосточных регионов выше, чем в среднем по России. Это обусловлено в том числе внешнеэкономическим сотрудничеством с дружественными странами АТР, – отмечает Александра Кисленок. – На уровень шокоустойчивости территориальных систем существенное влияние оказали меры государственной поддержки, которые во время пандемии были направлены на сохранение уровня занятости, а в 2022-м – на обеспечение бесперебойного функционирования крупных промышленных предприятий, пострадавших от усиления санкционного давления».

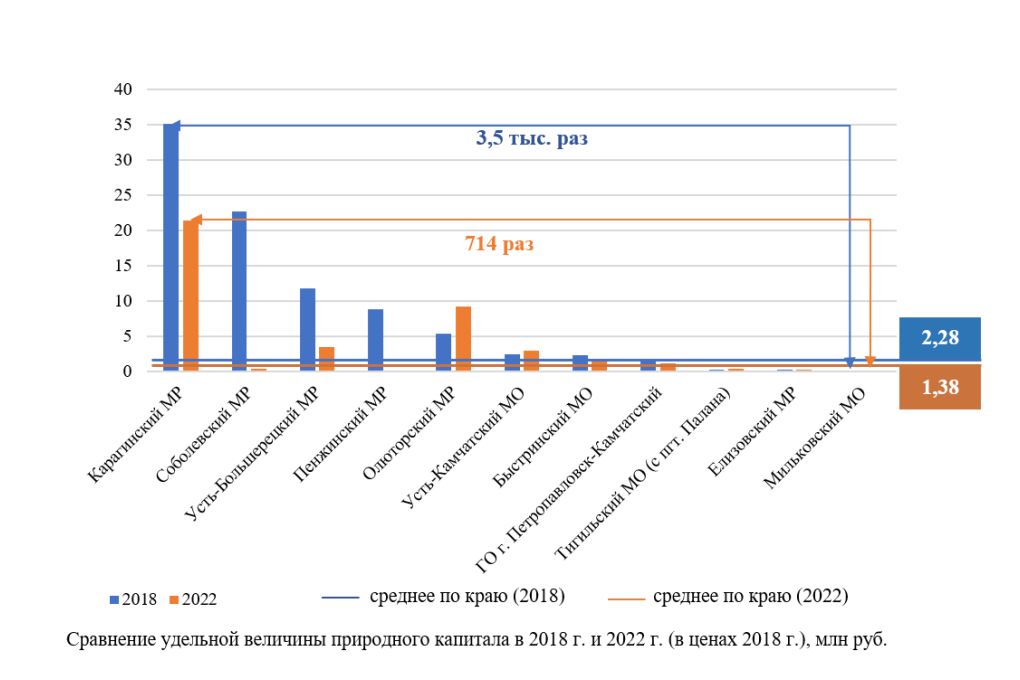

Кстати, природный капитал в составе территориального богатства тоже реагирует на шоки. Так, например в Камчатском крае отмечается сокращение природного капитала территории на 42,5 % (за 2018-2022 годы). Однако его изменение в разрезе мунципальных образований существенно разнится. Снижение капитала происходило в 2020 году (на 18,5 %) и 2022-м (в 2,1 раза), в годы проявления внешних шоков – связанных с распространением коронавирусной инфекции и усилением санкционного давления, которое в большей степени повлияло на оценку природного капитала. Поиск новых рынков сбыта, падение цен на продукцию российских добывающих предприятий, сложности с импортом техники и оборудования привели к росту затрат и убыткам многих компаний, ориентированных на экспорт.

При этом, отмечают авторы исследования, динамика прироста капитала на отдельных территориях имела разнонаправленный характер. Наибольшие колебания удельной величины природного капитала фиксируются в муниципальных образованиях, где осуществляется добыча высокомаржинальных природных ресурсов – Быстринский муниципальный округ, Пенжинский муниципальный район, а также муниципалитеты, в которых ведется рыбный промысел в больших объемах – Соболевский, Карагинский, Усть-Большерецкий муниципальные районы.

Все взаимосвязано

Эксперты подчеркивают: динамика капитала территориальных систем зависит от уровня их шокоустойчивости.

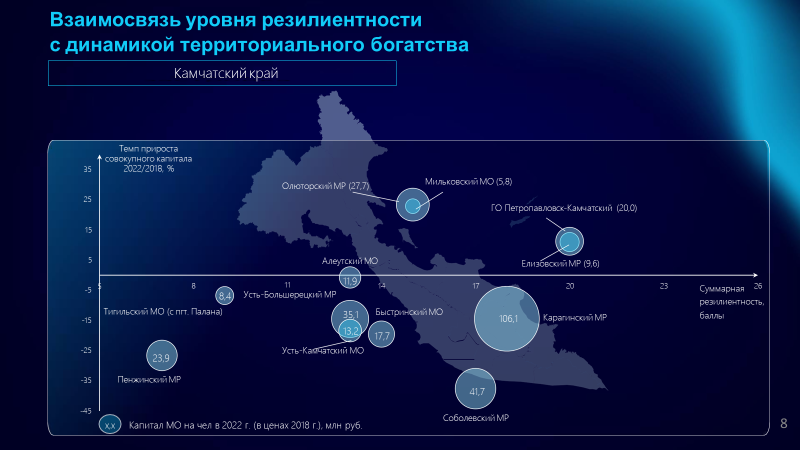

«Например, для Камчатского края относительно высокий уровень резилиентности (20 – 30 баллов) среди муниципальных образований фиксируется у Елизовского муниципального района и городского округа Петропавловск-Камчатский, – отмечает Александра Кисленок. – Оба муниципалитета за анализируемый период продемонстрировали рост территориального богатства. Следует отметить, что экономика этих муниципалитетов диверсифицирована (в сравнении с другими территориями края), именно здесь концентрируется основная часть населения (около 80 %). И именно данные территории оказывают превалирующее влияние на динамику капитала региона».

Муниципальные образования с низким уровнем резилиентности демонстрируют негативную динамику территориального богатства.

Пороговое значение резилиентности в 15 баллов фиксируется в двух муниципальных образованиях – Мильковском муниципальном округе и Олюторском муниципальном районе. При этом темпы роста капитала территории существенно выше, чем у лидеров по уровню резилиентности. Это объясняется «эффектом низкой базы», суммарный вклад данных муниципалитетов в общую величину совокупного капитала региона не превышает 3 %.

В двух муниципалитетах (Карагинском и Соболевском муниципальных районах) уровень резилиентности оценивается выше среднего, но при этом отмечается негативный тренд капитализации территории. Оба муниципальных района являются лидерами по удельной величине капитала территорий. Однако негативная динамика связана с резким уменьшением природного капитала, а именно оценкой водно-биологических ресурсов, что обусловлено высокой зависимостью экономики территории от конъюнктурных факторов, изменившихся под действием санкций.

Что может дать разработка Востокгосплана дальневосточным регионам?

«Проведенный анализ устойчивого развития и резилиентности территорий подтвердил актуальность учета данных направлений в определении вектора социально-экономического развития региона. Поэтому мы предложили пересмотреть региональные стратегии социально-экономического развития на предмет учета в них принципов устойчивого развития и шокоустойчивости территорий, что позволит повысить их гибкость и адаптивность к изменениям внешней среды», – говорит Александра Кисленок.