Почему процессы, происходящие в многолетнемерзлых грунтах, необходимо учитывать в хозяйственной деятельности – и не только на арктических территориях? Как криолитозона становится ключевым элементом глобальной климатической системы? Об этом на сессии «Адаптация к изменению климата» Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект» рассказал директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов. Масштабное мероприятие прошло на площадке дронопорта «Пушистый» близ сахалинского города Корсакова.

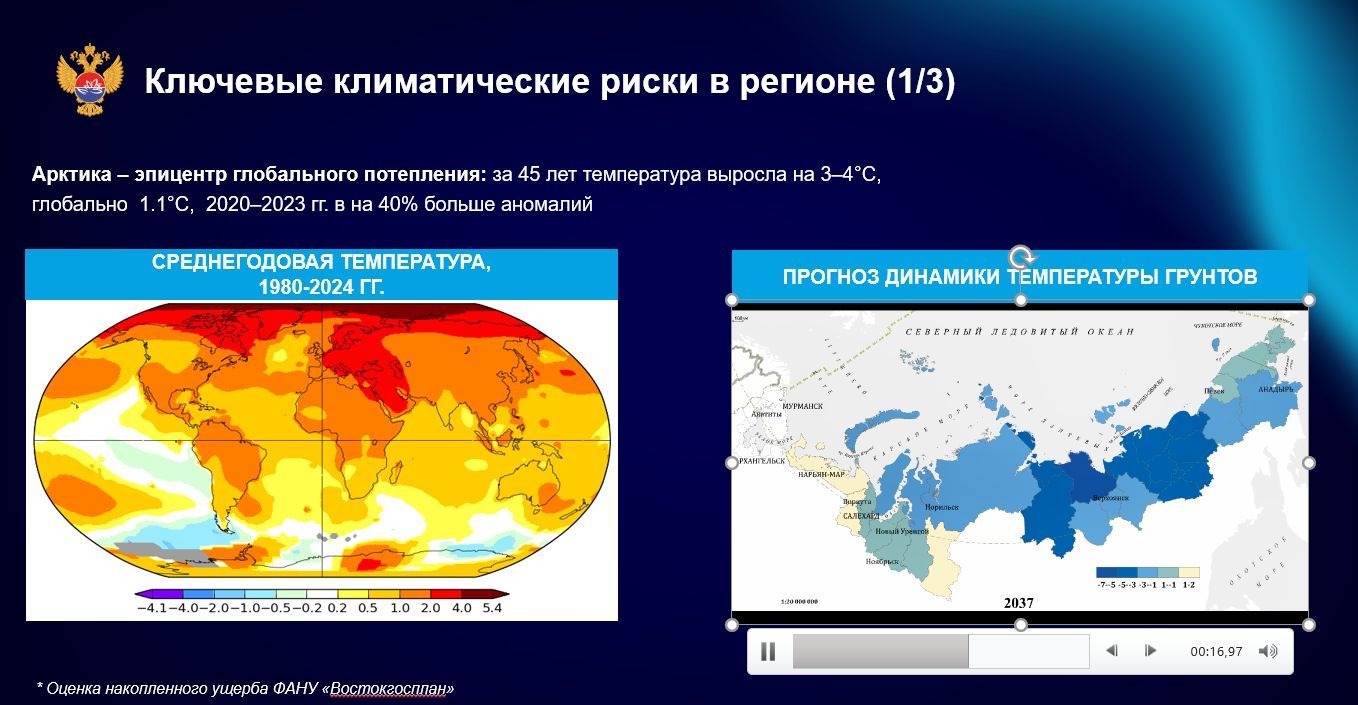

«В Арктике происходит целый ряд климатических трансформаций. За последние 40-50 лет температура воздуха выросла почти на 2°C. Это самый высокий темп изменения климата на планете», – подчеркнул Михаил Кузнецов.

Он продемонстрировал созданную экспертами МГУ и Востокгосплана карту с прогнозом влияния глобального потепления на состояние вечной мерзлоты.

«Мы уже перестали называть мерзлоту вечной. Второе наименование – многолетнемерзлые грунты – более точное. Есть ряд зон (например, Кольский полуостров, территория Ненецкого автономного округа), где наблюдается уже не сплошная мерзлота, а очаговые проявления. Иногда процессы растепления грунтов происходят стремительно, носят каскадный характер», – отметил глава Востокгосплана.

Опасно ли это? Да. Потому что влечет за собой серьезные последствия для хозяйственной деятельности. По словам Михаила Кузнецова, капитальные строения, расположенные в Арктической зоне РФ (а их 18,5 тыс.), рассчитаны на стабильные условия вечной мерзлоты. Но теперь они могут подвергнуться (и подвергаются) риску разрушения из-за постепенного таяния льда в почве и возникающих из-за этого просадок и деформаций.

«Дома стоят на сваях с заглублением на 7 метров. Как только ледовая линза поплыла, стала таять, здания начинают деформироваться. Пример – разрушение строений в поселке Амдерма (Заполярный район Ненецкого автономного округа). Вести хозяйственную деятельность на таких территориях становится дороже, – акцентировал Михаил Кузнецов. –Это вовсе не невозможно, тут нет никакого апокалипсиса, просто приходится адаптироваться к происходящим изменениям».

Еще один пример – трасса «Колыма». Территория, по которой она проходит, также испытывает климатические изменения. Часть ее подвержена эрозии. Это несет дополнительные затраты на поддержание и эксплуатацию дороги.

«Что с этим делать? Сидеть сложа руки или уезжать, покидать эти места – конечно, не вариант. В Арктике развивается Северный морской путь, идет добыча полезных ископаемых, ведется другая хозяйственная деятельность. Поэтому стоит задача инженерной адаптации к происходящим процессам», – подчеркнул эксперт.

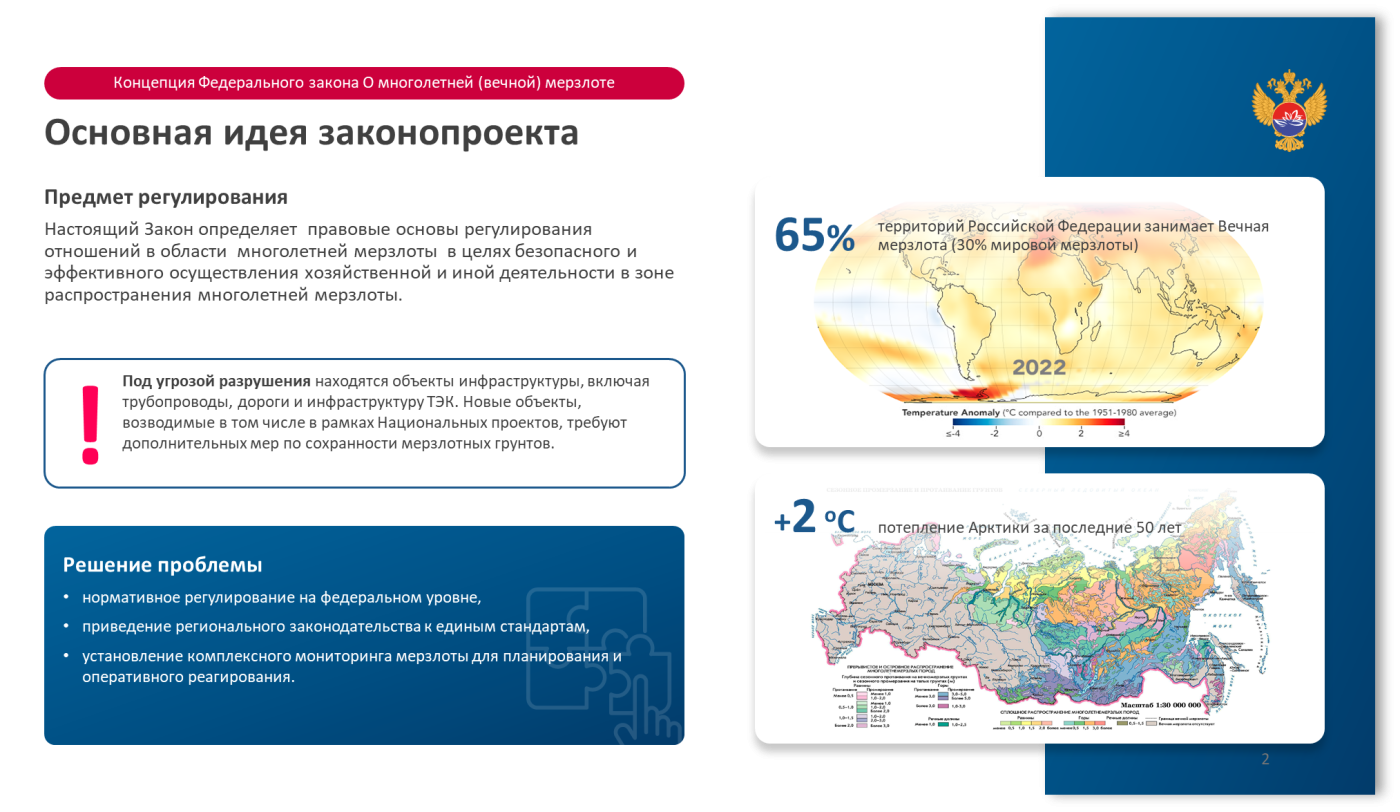

Необходим особый подход, включающий принятие закона о вечной мерзлоте. Документ должен сформировать правовые основы для безопасного и эффективного ведения хозяйственной и иной деятельности в зоне многолетней мерзлоты.

«Сегодня в каждом из крупных северных городов – Норильске, Салехарде, Воркуте, Якутске и других – есть региональные центры, которые проводят геотехнический мониторинг зданий, сооружений, линейной инфраструктуры. Мы предложили улучшить этот контроль, создав единую федеральную систему, обеспечивающую обмен данными. Это поможет переосмыслить процесс строительства на мерзлых грунтах», – отметил директор Востокгосплана.

Он добавил, что новый закон обеспечит интеграцию сведений о состоянии мерзлоты в системы климатического мониторинга и углеродного учета, что важно для всех российских регионов.

Востокгосплан принимает активное участие в разработке этого закона. Его концепция уже была представлена в Госдуме и Совете Федерации РФ. Предполагается, что новый нормативный акт определит задачи федеральных органов власти: Минстроя, Минприроды, Минэнерго России, Минтранса и Ростехнадзора.

В заключение глава Востокгосплана остановился на разработках экспертов организации.

«Мы предполагаем создать витрину данных по мерзлоте и уже приступили к этой работе. Собираем показания датчиков – начали с тех, что есть в Салехарде, Норильске. Подключаем научное сообщество, чтобы законопроект не был «оторван» от жизни, а наоборот, максимально решал насущные задачи. Нужно собрать актуальные данные, научиться их интерпретировать, построить физические прогнозные модели», – детализировал Михаил Кузнецов.

Совместно со СБЕРом Востокгосплан разрабатывает прогнозную экономическую модель, которая позволяет видеть точки наибольшего риска растепления криолитозоны, и прибегать к новым инструментам страхования или инженерной адаптации.